Fortsetzung:

Endlich kommt der Sachkundenachweis für WEG-Verwalter – und das ist gut so! Die juristische Konstruktion „Wohnungseigentümergemeinschaft“ ist wirklich sehr speziell und vielschichtig. Es ist einfach notwendig, dass die Leute, die diesen Beruf ausüben, zumindest elementare Grundkenntnisse auf dem Gebiet der WEG verfügen – keine Selbstverständlichkeit. Woran liegt das?

Vergleichen wir den WEG-Verwalter doch mal mit anderen freiberuflichen Tätigkeiten, z.B. Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Das sind auch Menschen, von denen man bestimmte Fähigkeiten und Charakterzüge erwarten kann. Es müssen sorgfältige und vertrauenswürdige Menschen sein, die oftmals Interessen gegeneinander abwägen müssen.

Niemand fragt, wenn der Anwalt nach der Erstberatung eine 500 EUR-Rechnung schickt oder der Wirtschaftsprüfer für die minimalen Ersttätigkeiten mehrere tausend EUR in Rechnung stellt.

Ein Sachkundenachweis ist hilfreich, meiner spannenden und interessanten (Verwalter-) Tätigkeit ihr heruntergekommenes Karohemd-Image abzustreifen und die schwarzen Schafe fernzuhalten.

Achtung! Hier geht es um meine persönliche Meinung zum neuen WoEigG. Wie auch in den anderen Artikeln hier noch ein wichtiger Hinweis zum Haftungsausschluss! Ich bin Webseitenbetreiber (und WEG-Verwalter), aber kein Rechtsanwalt. Das hier ist keine Rechtsberatung und meine Äußerungen würdigen nicht die Aspekte Ihres Einzelfalls. Tätigen Sie auf Basis meiner Aussagen keine Dispositionen. Suchen Sie sich im Zweifelsfall stets einen guten Fachanwalt: Ein guter Rechtsanwalt ist wie ein Kompass. Er bricht keinen Streit vom Zaun, sondern berät Sie und gibt Ihnen Orientierung.

Niemand kann einen Verwalter gebrauchen, der im sprichwörtlichen Karohemd am Küchentisch sitzt und keine Ahnung hat, was er da eigentlich tut, wenn er mit der 70er-Jahre Schreibmaschine ein paar Briefe abtippt. Der ein paar Leute aus dem Schützenverein oder Tennisclub kennt und für deren Häuser dann mal irgendwie „die Verwaltung macht“ und meistens nicht mal weiß, ob er gerade WEG- oder Mietshausverwaltung macht. Wenn er die (Miet- und WEG-) Konten miteinander vermischt, verstößt er bereits gegen das Gesetz, und das ist sicher keine Fahrlässigkeit mehr, bloß weil er meint, er müsste irgendwelchen Vereinskumpels einen Gefallen tun und ungeschult mit fremdem Geld herumhantieren.

Warum gibt es solche Verwalter?

Weil jeder Mensch ohne Schulabschluss Verwalter werden kann. Auch mit der 2018 eingeführten „Berufszulassungsregelung“ darf jeder diesen Beruf ausüben, solange er zumindest nicht vorbestraft ist. Verwalter werden von niemandem kontrolliert, viele tun einfach, was sie wollen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, dass jemand mit mehreren zehntausend EUR fremden Geldes auf Bankkonten herumhantiert, weil er einem Kumpel aus dem Tennis- oder Schützenverein einen Gefallen tun will.

Deswegen freue ich mich so sehr, dass es ab 2022 einen Sachkundenachweis gibt.

Warum ist das so wichtig?

Weil Sie / sie niemand aufklärt, ist das vielleicht vielen Wohnungseigentümern noch immer nicht (ganz) bewusst, deswegen ein paar Beispiele:

Beispiel eins:

==========

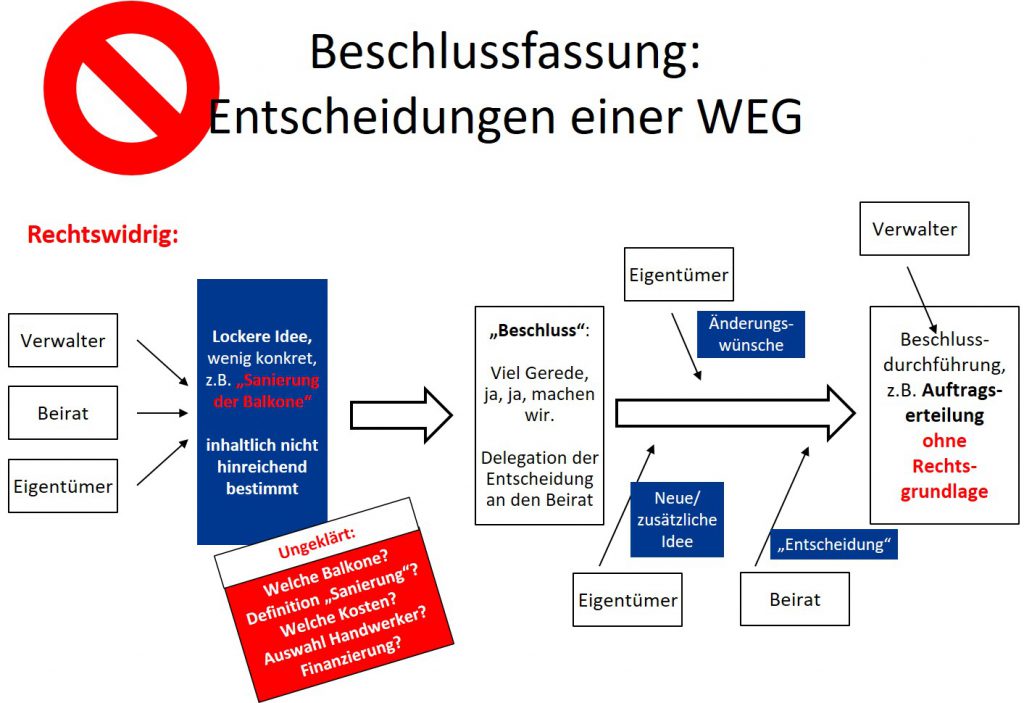

Ein Wohnungseigentümer hat mit ein paar Nachbarn gesprochen. Komm, wir lassen die Garagen anstreichen. Und schnell wird ohne Rücksprache mit dem Verwalter ein Maler beauftragt. (Damit es schneller geht!) die Rechnung wird an den Verwalter geschickt. Der Verwalter hinterfragt die Rechnung nicht und überweist das Geld. Schließlich gibt der (laut Gesetz nicht weisungsbefugte!!!) Beiratsvorsitzende eine „Anweisung“, das Geld „unverzüglich zu bezahlen“, um Skonto zu nutzen. Und was ist da gerade passiert? Sicherlich kommt es auf den Einzelfall an, aber ich halte es mindestens für Sachbeschädigung und Veruntreuung. Wieso das?

Sachbeschädigung:

Ja ganz einfach, Sachbeschädigung bedeutet: „Veränderung einer Sache“, nämlich des Garagentors (§ 303 StGB). Auch wenn es jetzt hübscher ist; die Formalitäten fordern die Zustimmung der Eigentümer per Beschluss. Im Einzelfall reicht ggf. eine einfache Mehrheit, aber zumindest muss VOR dem Auftrag jeder Eigentümer die Möglichkeit haben, zumindest darüber nachzudenken und ggf. mit Nein zu stimmen. Deswegen fordert der Gesetzgeber einen WEG-Beschluss! Vielleicht hat das Garagentor jetzt eine andere Farbe? Wer jetzt Ärger machen möchte, weil die Sache über seinen Kopf hinweg entschieden wurde, der nimmt seine Miteigentümer oder den Verwalter wegen Sachbeschädigung in Anspruch. Deswegen sind die Formalitäten sehr wichtig.

Sie haben Ihre Wohnung ja auch beim Notar gekauft und nicht mit Handschlag, oder?

Veruntreuung:

Das geht in die gleiche Richtung. Es gibt überhaupt keine Rechtsgrundlage, warum der Verwalter ohne Beschluss Geld aus dem Gemeinschaftskonto entnommen hat. Ohne Beschluss keine Rechtsgrundlage, egal, wie sehr der Beirat quengelt. Der Beirat ist laut Gesetz nicht zu Entscheidungen befugt!

Also hat der Verwalter als Treuhänder von fremdem Vermögen einfach mal das Treuhandkonto geplündert und ein-, zwei-, dreitausend EUR ausgegeben.

Man sollte einen Rechtsanwalt fragen, aber meiner Meinung nach ist das mindestens grenzwertig an der Veruntreuung, ohne Rechtsgrundlage Treuhandvermögen zu überweisen.

Beispiel zwei:

===========

Der Verwalter, der das Haus für seine Freunde aus dem Schützenverein oder Tennisclub verwaltet, weiß gar nicht, dass es so etwas gibt wie die Vorschrift zur Legionellenprobe.

„Das gilt doch nur bei Gewerbe.“ Was für ein Unsinn!

Da geistern so viele Halbwahrheiten durch die Köpfe. Das Haus hat einen zentralen Warmwasserkessel? Dann greift die Vorschrift, mindestens alle fünf Jahre auf Legionellen untersuchen zu lassen! Thema erledigt. Fragen Sie mal beim Gesundheitsamt? Gerne, und viel Spaß mit dem Bußgeld.

Den Bakterien ist es egal, in welchen Wasserleitungen sie sich tummeln. Ob Gewerbe oder Wohnhaus. Wenn Warmwasser zu lange stagniert und dadurch abkühlt, dann entstehen Legionellen. Wenn Sie Pech haben, dann gelangen diese „Bakterien“ beim Duschen über den Wasserdampf durch den Riechnerv ins Gehirn. Im besten Fall bekommen Sie „nur“ eine schwere Grippe.

Bei Corona war es den Leuten nicht so schwer zu erklären, dass man eine Maske aufsetzen sollte. Und die Legionellenprobe?

Natürlich, in kleinen Wohngebäuden sind die Leitungen überschaubar und ohne Leerstand werden die Leitungen meist oft genug gespült. Trotzdem unterscheidet das Gesetz nicht und alle Gebäude mit zentraler Warmwasserversorgung müssen mindestens alle 5 Jahre auf Legionellen untersucht werden. Andernfalls drohen 50.000 EUR Bußgeld. Die Gesundheitsämter sind da hinterher! Entweder zahlt es dann der Schützenvereinshausverwalter oder die Wohnungseigentümer, je nach Schuld.

Verwalter, die ihren Beruf beherrschen und sich regelmäßig fortbilden, wissen sowas. Endlich lässt die Politik es mit einem einfachen Sachkunde-Test überprüfen!